Boa parte da produção artística contemporânea - inclusive, diga-se de passagem, da produção mais valorizada - é constituída por experimentos ou investigações que comentam ironicamente a sintaxe das linguagens da própria arte, mesmo aquelas linguagens que nasceram como negação e ruptura. Por exemplo, "conceito" e "contexto", dois valores capitais das vanguardas dos anos 60 e 70, foram assimilados e domesticados pelo mercado e pelas instituições, o que equivale a dizer: foram esvaziados de seu sentido original.

Boa parte da produção artística contemporânea - inclusive, diga-se de passagem, da produção mais valorizada - é constituída por experimentos ou investigações que comentam ironicamente a sintaxe das linguagens da própria arte, mesmo aquelas linguagens que nasceram como negação e ruptura. Por exemplo, "conceito" e "contexto", dois valores capitais das vanguardas dos anos 60 e 70, foram assimilados e domesticados pelo mercado e pelas instituições, o que equivale a dizer: foram esvaziados de seu sentido original.Em sua matriz, conceito e contexto negavam o ambiente dos museus e galerias, ambiente sacralizado, asséptico e distanciado da realidade do mundo. A arte não cabia mais nesses espaços, que por definição implicam, em primeiro lugar, a pretensão de que a obra de arte já pertence à posteridade; em segundo lugar, a garantia de que se trata de um bom investimento. Ao negarem o sentido de permanência que estava entranhado na arte, mesmo na arte moderna, a arte conceitual, as performances, as instalações, os happenings, a land art e outros movimentos exigiam a formulação de uma nova relação entre a arte e a vida: estar num museu era, de certa forma, estar morto.

Não é uma questão de opinião ou de "achismo": todas estas informações estão à disposição de qualquer um que queira estudar seriamente a arte dos últimos 50 anos. Mesmo os autores e livros simpáticos ao pluralismo pós-moderno não dizem nada muito diferente. Da mesma forma, não dá para negar de boa-fé que o boom da economia americana e a onda conservadora que tomou conta do Ocidente nos anos 80 modificaram completamente o cenário das artes plásticas, que foram contaminadas por uma febre especulativa avassaladora, que sofreu um revés recessivo nos anos 90, mas em seguida voltou com força total. Tudo isso é público e notório.

Essa adesão do artista ao mundo que ele anteriormente contestava não se dá sem contradições. O artista continuou produzindo obras efêmeras, mas ao mesmo tempo passou a cortejar o reconhecimento do mercado e a "eternidade" dos museus.

Mas, voltando ao ponto inicial: é claro que, de certa forma, em todas as épocas os artistas travaram um diálogo com o passado, mas com algumas diferenças sutis em relação ao que se faz hoje.

Por exemplo: esse diálogo se baseava na crença no potencial transformador e emancipador da arte, o que implicava sucessivas superações, enquanto o comentário pós-moderno não tem a pretensão de superar mais nada, apena recombina, de forma inofensiva, um repertório de recursos passados - sem os quais, paradoxalmente, a arte contemporânea não existe.

Toquei num ponto fundamental: a arte contemporânea depende da arte que ela nega. Ninguém está proibido de gostar de uma foto de Sherrie Levine que reproduz uma foto de Walker Evans, ou de um objeto de Mark Bildo que reproduz um objeto de Duchamp - ou mesmo, levando o raciocínio mais longe, de um objeto de Duchamp que reproduz um objeto industrial, não-artístico. Mas é de bom tom pelo menos compreender o que eles fazem, como operam, as referências das quais se apropriam e os valores que rejeitam; caso contrário, "gostar" deles será um ato irrelevante, pautado pela mídia, pelo sistema, ou por um sentimento de tribo, pela vontade de ser aceito pelo mundo da arte que os valoriza.

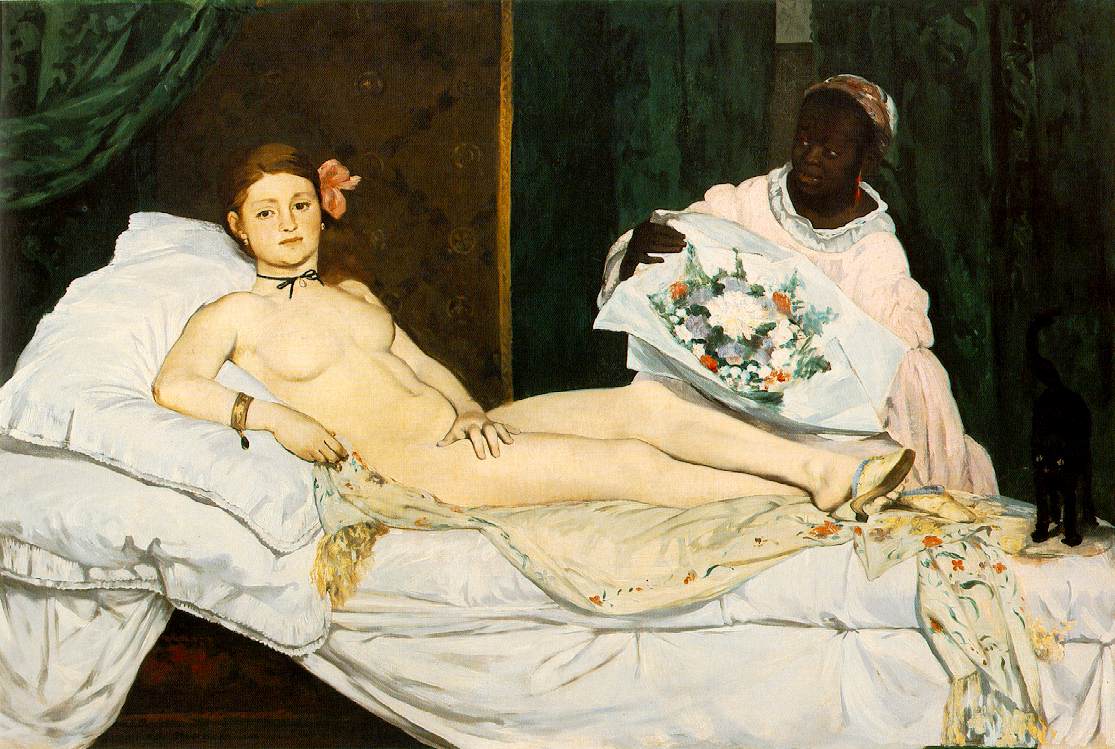

Quando os artistas buscavam realizar obras permanentes, a apreciação de seu trabalho dispensava a explicitação de suas referências. Por exemplo, a Olympia, de Manet, é um quadro diretamente inspirado em Ticiano: esta informação enriquece a compreensão da obra mas não é seu determinante exclusivo; da mesma forma, o conhecimento do contexto cultural e artístico também contribui para uma melhor fruição da obra, mas pode-se perfeitamente fruí-la sem esse conhecimento.

Não é à toa que até hoje, 150 anos depois de pintada, Olympia emociona e impressiona tanto o espexctador comum como o estudioso, suscitando reflexões sobre o fazer artístico, sobre a especificidade da tela e da pintura, sobre o uso da cor e da luz etc. São reflexões que superam e desenvolvem o quadro de Ticiano, que aliás também continua a emocionar e impressionar.

Mas o que dizer da obra No Duchamp, de Mark Bildo, que reproduz a famosa roda de bicicleta de Marcel Duchamp? No mínimo, é preciso reconhecer que é uma obra que depende inteiramente do original do qual se apropria. Vou além: para se gostar, de boa fé, da roda de bicicleta original, a que Duchamp expôs em 1913 - e, acreditem, eu gosto - é, agora sim, imprescindível estar informado sobre o contexto, sobre a situação da arte, sobre os valores que Duchamp pretendia negar. Seu valor está na relação que a obra estabelece com elementos externos a ela: sem o entendimento dessas relações, a obra morre.

3 comments:

Só um toque, Luciano. Acho que seria uma boa você comentar - não obrigatoriamente, mas eventualmente - os nossos comentários aqui. Daria mais vida ao blog e assim não parece um diálogo de surdos ou um monte de monólogos.

Acho que também a obra de arten contemporânea pode ser fruída sem referencia no contexto, embora sem dúvida, seja dele mais dependente, como talvez a arte modernista o fosse quando era contemporânea. A grande questão é que para vc (como para mim) que estamos impregnados pela História da Arte, a obra de Manet e de Duchamp estão carregadas de qualidade,e que para alguém que não esteja impregnado destes conceitos, nada significa. Como aquela história do oriental cujo ouvido não está impregnado pela escala musical temperada e depreza um concerto pelo período em que a orquestra está afinando os instrumentos.

pq dp não publica aquela da mulé seguranda o bico do peitinho da outra? é bem legal...e as duas estão olhando fixo para a frente

Post a Comment